ニュース

MENU

2022.05.25IT・ガジェット情報

<連載>フリーランスが知っておきたい、「ロジカルで美しい」プレゼン資料作成術 ―【シリーズ第1回】プレゼンの骨格をロジカルに組み立てる

INDEX

独立すると、営業活動・ビジネスパートナー探し・資金調達などでご自身のビジネスをプレゼンする場面があります。人によってはセミナーに登壇して人前でプレゼンする機会もあることでしょう。

プレゼンの分かりやすさと成否は、プレゼン資料の「ロジカルさ」と「美しさ」に左右されます。しかし資料作成の技術をきちんと教わる機会はあまりありません。多くの方が「自己流」で資料を作っているのではないでしょうか。

このシリーズでは、ロジカルで美しいプレゼン資料の作成技術を、全7回にわたって解説します。

第2回 各ページの内容をロジカルに構成する

第3回 美しい資料で表現する

第4回 パワーポイントの使い方 ~時短ワザ~

第5回 パワーポイントの使い方 ~図解入門~

第6回 パワーポイントの使い方 ~アニメーションの活用法~

第7回 投影資料と配付資料の使い分け

ロジカルなプレゼン資料を作る最大のコツ

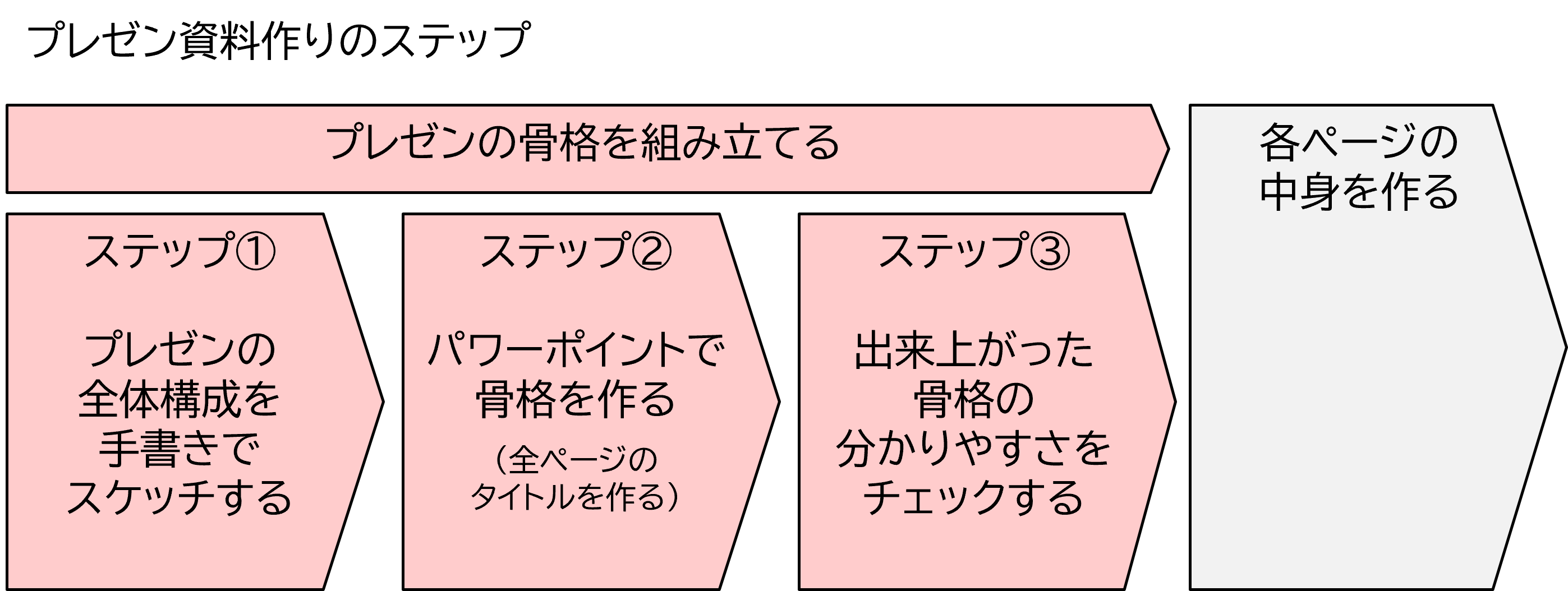

皆さんはプレゼン資料を作るとき、いきなりパワーポイントで各ページの中身を作り始めてはいませんか?多くの方がそうなさいますが、これはお勧めしません。ロジカルなプレゼン資料(=分かりやすくて説得力があるプレゼン資料)を作る最大のコツは、各ページの中身を作る前に、プレゼン全体の骨格を組み立てることです。

シリーズ第1回の今回は、プレゼンの骨格を組み立てる3ステップを解説します。

ステップ①:プレゼンの全体構成を手書きでスケッチする

最初のステップではまず、頭の中にあるもの(プレゼンの目的やテーマ、言いたいこと、持っている情報やデータ、等)を全てフリーハンドで紙に書いて洗い出します。

洗い出したら、書いた情報をおおまかに整理します。具体的には以下のような作業をします。

- プレゼンの主要項目(項目名になりそうなもの)をピックアップする

- 「親子関係」の情報を線でつなぐ(概要と詳細の関係、結論と根拠の関係、等)

- 「並列関係」の情報を線でつなぐ(ひとつの話題から列挙される同じ粒度の情報、等)

スケッチ作業の一例を下図(GIFアニメーション画像)にお示しします。「自分の事業の有望さを伝える」プレゼンの全体構成のスケッチ作業イメージです。

このスケッチを書く目的はご自身の頭を整理することですので、上図のような形式でなくても、ご自身がやりやすい書き方で構いません。

ステップ②:パワーポイントで骨格を作る(全ページのタイトルを作る)

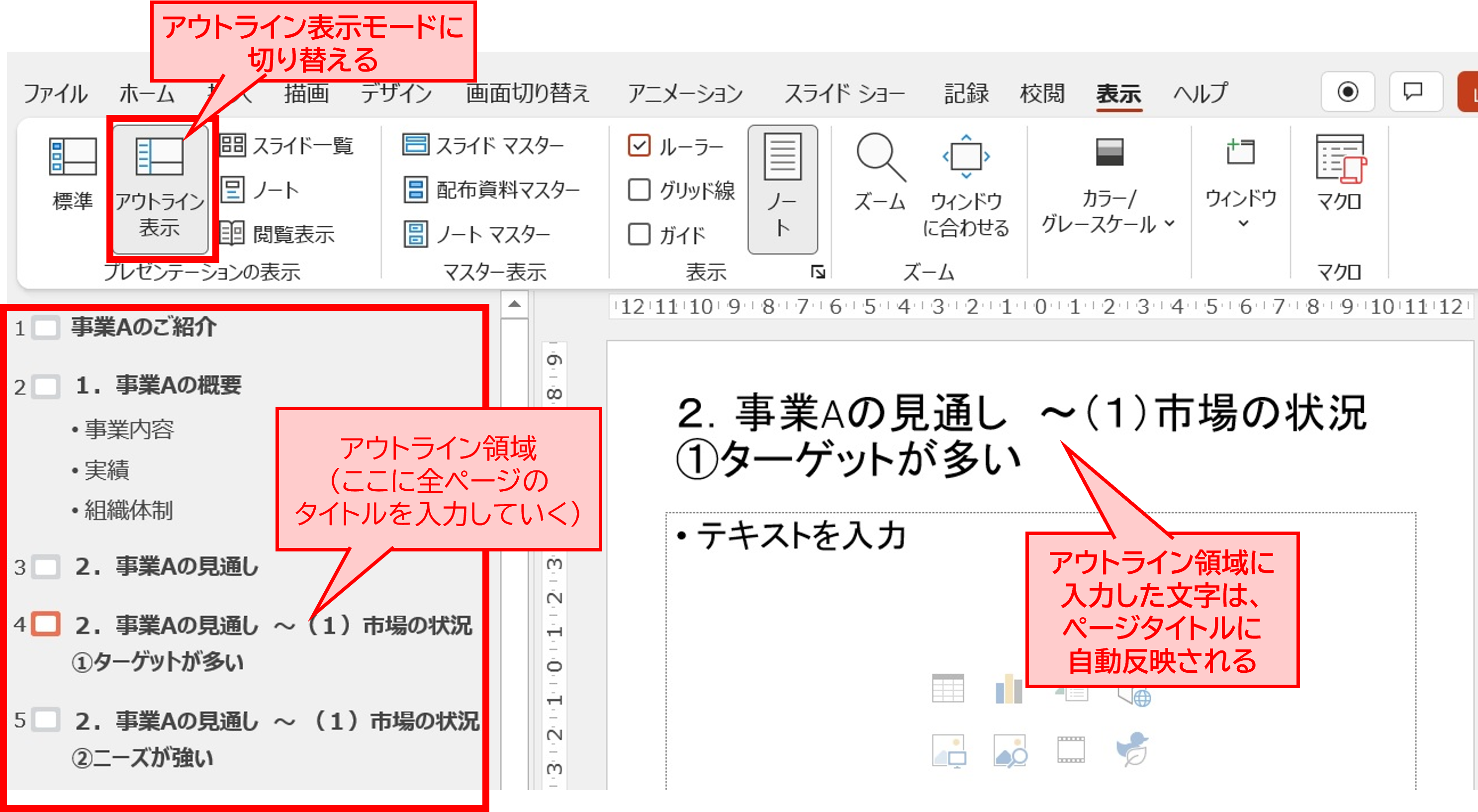

ここでパワーポイントを起動します。ただし、各ページの中身はまだ作りません。ステップ①でスケッチした全体構成に基づいて、骨格を作ります。つまり、ページタイトルだけを埋めていきます。

スケッチの内容は以下のように活用します。

- スケッチで「主要項目」としてピックアップしたものは、プレゼン資料の中で「大項目」として扱い、ページタイトルや、章立てする場合の「章」の名前として使う。

- スケッチで「親子関係」にある情報は、プレゼン資料の中で「大項目」と「小項目」の関係にする。

- スケッチで「並列関係」とした情報は、同じ粒度で扱う。(例:片方が「小項目」ならもう片方も「小項目」にする)

- スケッチで書いた情報の中に、ページタイトルとして扱うには細かすぎる情報があれば、ページ内の内容物として扱う。

「アウトライン表示」モードを使うメリットは2つあります。

- スピーディーに骨格が出来る(箇条書きするだけで、ページタイトルの入ったページが次々に自動生成される)

- ページタイトルを一覧できるので、プレゼンの骨格の良し悪し(流れが分かりやすいか、など)をチェックしやすい

ステップ③:出来上がった骨格の分かりやすさをチェックする

ステップ③では、出来上がった骨格の分かりやすさ(論理構造)をチェックします。プレゼンの聴き手になったつもりで全体の流れを眺め、自然で分かりやすい構成になっているかをチェックします。このチェックのやり方は、パワーポイントのページをめくっていくやり方より、アウトライン領域でページタイトルを一覧するやり方のほうがチェックしやすいです。

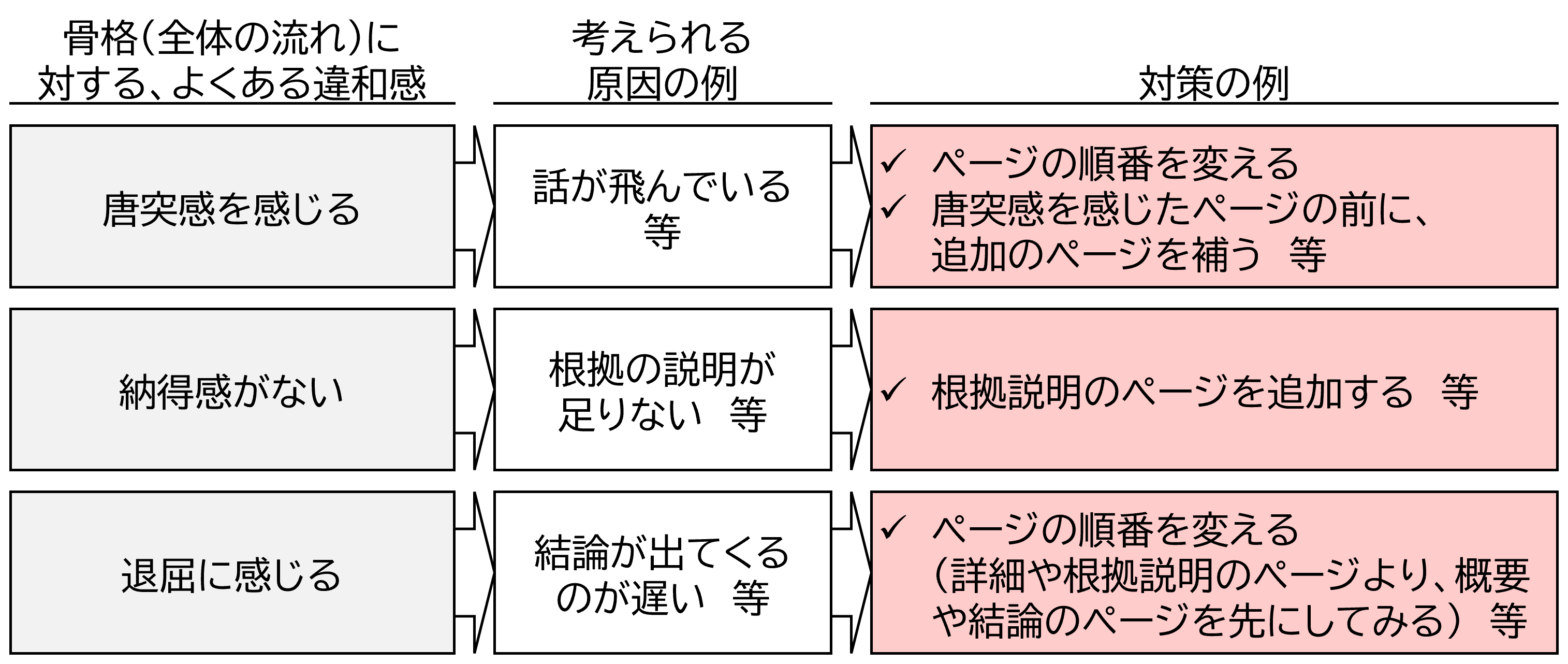

全体の流れを見て「唐突感がある」などの違和感があれば、ページの順番を変えたりページを補ったりして対策しましょう。よくある違和感と対策例を下図に例示します。

このように、聴き手の立場から骨格をチェックしてブラッシュアップすれば、プレゼンの流れがロジカルなものになります。各ページの中身の細かい部分を先に作り始めてしまうと全体が見えなくなりますから、この作業は必ず各ページの中身を作る前にやりましょう。

こうしてプレゼンの骨格が完成すれば、次は各ページの内容の作りこみです。

次回のシリーズ第2回では、各ページの内容をロジカルに構成する技術を取り上げます。

<今回のポイント>

- ロジカルなプレゼンとは、聴き手に優しく分かりやすい、説得力があるプレゼン。

- ロジカルなプレゼン資料作りの最大のコツは、各ページの中身を作る前に全体の骨格を組み立てること。いきなりパワーポイントを触らずに、まずは手書きのスケッチで頭を整理しましょう。

ABOUT執筆者紹介

経営コンサルタント 古市今日子

経営コンサルタント 古市今日子

株式会社 理 代表取締役

経済産業大臣登録 中小企業診断士

外資コンサルティングファームなどで16年間経営支援の経験を積

事業再生に携わるほか、自治体の経営相談員や創業支援施設の経営

中小事業者・起業希望者の経営相談への対応件数は年間約200件

トップ

トップ